近日,河南大学傅声雷教授团队在《美国科学院院刊》(PNAS)在线发表了题为Underappreciated role of canopy nitrogen deposition for forest productivity的研究论文。该研究依托全球首个林冠模拟氮沉降大型野外控制实验平台,通过十年的野外实验发现冠层氮添加显著提升森林生产力和碳汇效率(为林下施氮的3.5倍),揭示了冠层吸收截留是决定大气氮沉降生态效应的关键环节,忽视冠层过程将系统性低估森林碳汇,对改进全球碳循环模型和气候变化预测有重要意义。

论文链接:https://doi.org/10.1073/pnas.2508925122

研究背景

森林是全球陆地生态系统中最大的碳汇,每年可抵消大量的人为二氧化碳排放,因此在缓解气候变化方面具有不可替代的作用。然而,森林能够固定多少碳,取决于多种环境因子,其中氮(N)作为限制性养分,被广泛认为是调控森林生产力和碳固存的关键。随着农业施肥、化石燃料燃烧等人类活动加剧,过去几十年全球大气氮沉降水平至少翻了一番,这使得氮沉降对森林碳汇的影响成为全球变化生态学研究的核心问题之一。

在过去的研究中,学界长期存在两类截然不同的结论。一方面,基于大尺度森林清查与氮沉降梯度的相关性研究显示,氮沉降能够显著提升森林生长,甚至每输入1单位氮可带来超过100单位的碳固存,描绘出“氮沉降是森林碳汇强劲引擎”的乐观图景。另一方面,许多野外控制实验(通常采用林下施氮,即将氮肥直接撒到林下地表)却反复得出谨慎的结论:氮添加对森林生产力的促进作用有限,∆C/∆N值(每单位氮沉降所带来的碳增量)往往小于10。这种差异高达一个数量级,成为困扰生态学界数十年的“氮沉降悖论”。

导致这一争论的原因可能是,传统氮沉降方式多采用林下施肥实验。在现实中,大气氮沉降首先接触的是森林冠层,叶片可以通过气孔、角质层或表面结构直接吸收氮。但在传统实验中,氮常被直接施加在地表,绕过了冠层这一关键环节,从而可能低估了氮对森林的实际作用。

研究方法

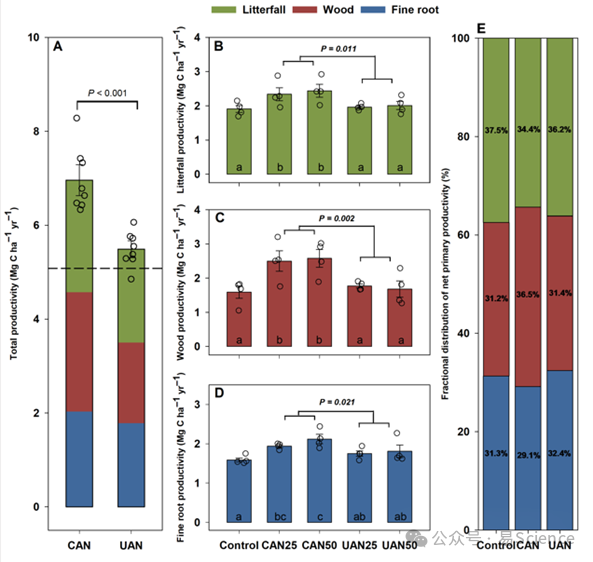

研究团队依托河南大别山森林生态系统国家野外科学观测研究站2012年建成的林冠模拟氮沉降大型野外控制实验平台,开展了历时十年的不同施氮水平的冠层氮添加(CAN)与林下氮添加(UAN)对森林生产力的影响研究(图1)。通过监测叶凋落量、木材和细根生产力,结合¹⁵N同位素示踪与叶片光合和形态等多个指标,系统评估不同氮沉降模拟方式对森林生产力、氮利用效率和碳汇效应(∆C/∆N)的影响差异。

图1 林冠模拟氮沉降实景图

主要结论

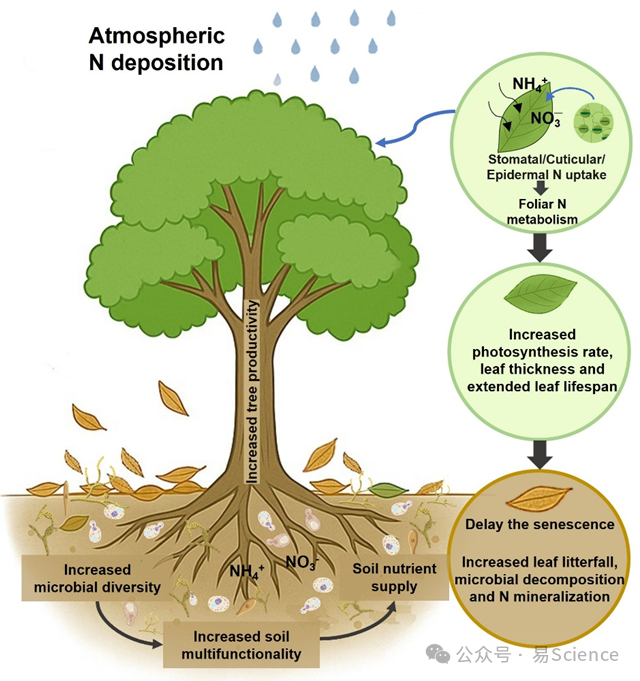

结果表明CAN显著提升了森林净初级生产力(+37%),而UAN仅有微弱效应(+8%)(图2)。在CAN条件下,更多碳分配到寿命更长、碳氮比更高的木质部,∆C/∆N为54.5 kg C/kg N,是UAN处理下的3.5倍。¹⁵N示踪显示,CAN显著增强了植株氮吸收和生态系统氮固持,减少了氮淋失。氮在冠层被直接吸收后更容易进入代谢通路,并通过凋落物归还土壤,形成“植物—微生物—土壤”的正反馈循环,提高氮的留存与利用效率(图3)。

研究结果解释了过去不同研究中存在的巨大分歧和争议。研究强调,冠层吸收是决定氮沉降生态效应的关键环节,忽视这一过程将系统性低估森林碳汇潜力,该研究不仅为未来碳循环模型的改进提供了新思路,也为“基于自然的解决方案”提供了坚实的科学依据。

图2 不同方式模拟氮沉降对森林生产力的影响

图3 大气氮沉降影响森林生产力的示意图

河南大学地理科学与工程学部李晓伟和张晨露为论文共同第一作者,傅声雷为通讯作者,论文合作者包括河南大学地理科学与工程学部马磊、张贝贝、姜丽、唐圣琪、孙晨辉、白玉龙、王玉邦和史一飞,中国科学院华南植物园张炜、叶清、闫俊华和王克亚,河南鸡公山国家级自然保护区付觉民、杜文芝、哈登龙和琚熠熙,河北大学万师强,信阳师范大学洪亮,中国科学院沈阳应用生态研究所方运霆,美国莱斯大学Evan Siemann,康奈尔大学骆亦其,明尼苏达大学Peter B. Reich。河南大学为唯一通讯单位。

该研究获得国家自然科学基金委-河南省联合基金重点项目、国家自然科学基金面上项目和青年项目、河南省科技攻关项目、河南省自然科学基金和美国国家科学基金会生物整合等项目的支持。